-

- 記事

- 業界研究

- IT、ソフトウェア、通信

- Dell Technologies

- 【デル・テクノロジーズ】技術力で「人類の進化」を後押しする。CTOが語る“デル・テクノロジーズ流DX”の正体

2022/4/28 更新 Dell Technologies

【デル・テクノロジーズ】技術力で「人類の進化」を後押しする。CTOが語る“デル・テクノロジーズ流DX”の正体

- デル・テクノロジーズ

- 企業理解

- 経営層

パソコンやディスプレーなどのITハードウエアメーカーとして、世界トップシェアを誇るデル・テクノロジーズ株式会社。

“ハードの王者”の地位を築き上げてきた同社は、総合ITソリューション・ベンダーへと生まれ変わった。そんな同社が現在、力を入れているのが、企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を支援する事業だ。

ビジネスのデジタル化を後押しすることで企業の経営改革を牽引し、ひいては社会・人類全体の進化をも後押しする。

世界トップレベルのDXリーダーへと変貌したデル・テクノロジーズ。同社が描く未来のビジョンとは、一体どのようなものなのだろうか。最高技術責任者(CTO)を務める飯塚力哉氏に、 同社で働く社員が得られる成長、DX支援を手掛ける醍醐味とあわせて聞いた。

デル・テクノロジーズ株式会社

CTO/最高技術責任者 飯塚力哉 氏

30年以上にわたりIT業界に身を置き、世界有数のIT企業にて豊富な勤務経験を有する。

大学卒業後、外資系IT会社に入社し、ITシステムに関する製造、金融、通信企業向けのSE業務に従事し、各種大型システムの提案、構築に携わる。

Dellにて常務執行役員を得て、今年2月CTOに着任し、現在に至る

DX推進で日本が世界に後れをとっている二つの要因

ここ数年の間に、国・企業が「DX推進」に力を入れるようになったというニュースを目にしたことがある人は多いのではないだろうか。

特に、2021年9月にデジタル庁が発足したことは記憶に新しい。同庁では「未来志向のDXを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成(いっきかせい)に作り上げる」ことをミッションに掲げている。

DXは今、国や企業が全精力を上げて取り組むべき重要課題として認知されるようになった。しかし、理想と現実はまだ遠い。

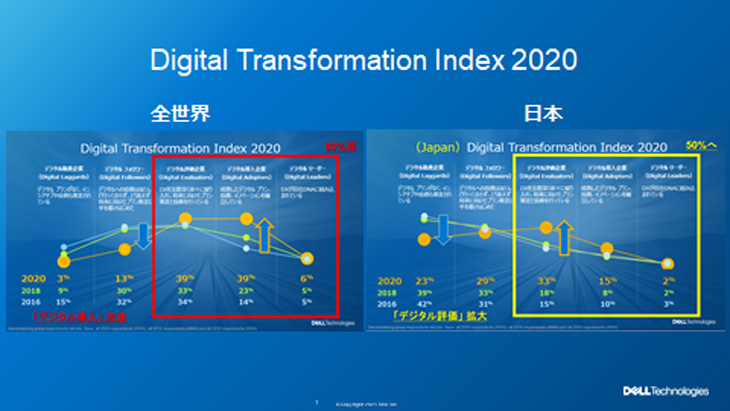

飯塚氏は、「DXの後れに対する危機感はコロナ禍の後押しもあり日本企業の中で徐々に芽生えつつあるが、調査結果からも実際に『デジタルリーダー』と呼べるほどの企業は、世界に比べてまだまだ少ない」と指摘する。

デル・テクノロジーズと協力企業が2年に一度行っている、企業のDX浸透度に関する調査結果(2020年)。全世界(特に欧米地域)では、DX推進を進めている「デジタル導入企業」は39%だが、日本では15%にとどまる

ではなぜ、日本企業はDX推進において、世界に後れをとっているのか。飯塚氏は、二つの理由を指摘する。一つは、日本特有の産業構造の課題だ。

「欧米企業では、自社のITシステムを自社の社員が内製で設計、構築することが主流です。しかし、日本では社内にそうしたシステム開発を手掛ける部門を持たず、外部のSIerなどのベンダーにその工程を委託している場合が多い。すると、ビジネスのDXに関わる開発業務がスピーディーに進みづらくなってしまうのです」

二つ目の理由は、日本ならではの“重厚な”ITシステムのつくり方に起因するという。

「緻密に作り込まれたシステムにはもちろん良い面もあるけれど、その時々の変化に応じて適宜手直しを重ねていくには不向きな面もある。スピード感をもって新しいものに変えようと思っても、そう簡単にはいかない部分が出てきやすいのです」

ただ、こうした課題が依然として残る中でも、日本企業のDX推進への関心度はコロナ禍を経てますます高まっているという。

「ここ数年は、単なる業務のデジタル化を超えて、データや各種ITソリューションを活用することで、抜本的な経営改革に取り組みたいというクライアントが増えています。

また、これまでのように『ITのことは外部のベンダーにお任せ』という体制を脱し、開発業務を内製できる組織をつくりたい、DX推進人材を社内で育てたいという相談も増加傾向にある。

そこで、ハードウエアの提供から多角的なITコンサルティングまで一気通貫の提案を行うことができる当社の引き合いが絶えない状況になっているわけです」

他社と一線を画す「DX支援の総合力」。一気通貫のコンサルティングで顧客課題を解決

法人クライアントのDX支援に取り組む同社の強みは、「総合力と伴走力にある」と飯塚氏。

業務のデジタル化に役立つパソコンの供給ができることはもちろんのこと、サーバー、ストレージ、ネットワークといったインフラ環境も一括して提供している。

DX推進支援の四つの柱は「ITの競争力の強化」「xFHの実現」「デジタル競争力の確立」「社会インフラの変革」。ハードウエアの提供のみならず、企業のDXを推進し経営改革につなげるための総合コンサルティングサービスを過去100社以上に提供。クライアントは大手電力会社や鉄道会社から中小企業まで業界・企業規模問わずさまざま

また、経営改革のための戦略提案も、「提案まで」で終わってしまう他のコンサルティング企業とは一線を画していると飯塚氏は言う。

個々のクライアントの状況や目標に合わせた適切なシステムを選定し、運用するまでのロードマップを策定。課題解決の道筋を具体的に示して実行し、期待する効果を得られるようになるまでクライアントに伴走するのが“デル・テクノロジーズ流”だ。

「総合力の高いコンサルティングを実現できるのは、長年ハードウエアメーカーとして歴史をつくってきた当社ならではの強み」だと飯塚氏は自信をのぞかせる。

さらに、グローバル企業だからこそ蓄積される知見も、同社のDX支援事業を別格のものにしている。

「われわれのネットワークは、日本のみならず世界に広がっています。ですから、日本の事例にとらわれず、グローバルで得た知見を日本のお客さまにも還元していくことができるのです。

最新技術や世界のDXトレンドをスピーディーにキャッチし、日本企業に適したかたちで応用する。こうして、日本から新たな『DXリーダー』を生むことにも貢献していきたいと思っています」

さらに、今後ますます多様化していく顧客ニーズに対応するために欠かせないのが、社内のダイバーシティ&インクルージョン(以下、D&I)を推進することだと飯塚氏は言い切る。

同社が掲げる『2030年に向けた目標(2030 Moonshot Goals)』の中でも、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)は主要項目の一つ。「世界中の社員の50%および世界中の管理職の40%を女性にする」などの目標が掲げられている。

デル・テクノロジーズが掲げる、2030年までに達成する社会貢献目標

「この『2030 Moonshot Goals』には、日本のみならず、世界の『当たり前』を本気で変えていきたいというわれわれの思いが込められています。

DXにおいてもそう。日本ではまだまだ、DX を単なる『アナログ作業のIT化』程度にとらえている人も多いですが、DXは本来、職場のみならず、われわれの生活そのものを一変させるような変革を生み出す可能性を秘めているものです。

DX推進を通してあらゆる意味で『人類の進化』に貢献できるように、われわれ自身が目標を高く持ち、SDGsやD&Iにおいても世界のリーディングカンパニーになっていかなければいけないと考えています」

より良い未来へ。「DXの可能性」を広げるのは主体性のある人材

常識にとらわれないDX推進支援を行い、「新しい価値」を企業や社会の進化を後押ししていくためには、「デル・テクノロジーズで働く社員一人一人の主体性が、今後よりいっそう重要になる」と飯塚氏は語る。

「先ほど、われわれの強みは自分たちの武器である『総合力』でお客さまの困りごと、課題に対して具体的な課題解決の道筋を示し、最後まで伴走していくことだとお話ししました。

では、どういう人がその仕事を全うできるのか。一言でいえば、お客さまの課題を自分ごととしてとらえて、粘り強く問題解決に取り組める人だと思っています。

人から何か与えられるのを待って仕事をするのではなく、自分からやりたいこと・やるべきことを提案し、お客さまや社会を変えていく。そういう人材が必要とされています」

実際のところ、社員の「主体性」を重んじる風土は全社に息づいており、人材育成の考え方にも反映されている。

「当社では、社員のキャリアパスを考えるときに、“Create your Future”や“Drive your career”という言葉をよく使います。これは、キャリア選択においても社員一人一人の主体性を大切にし、自分自身で進みたい方向を決められるようにという考え方。

一つ取り組み事例をあげると、ここ数年の間で、部署異動などの機会を自らの意思で得られるようにするための社内公募の制度の取り組みも浸透しています。今後も、一人でも多くの社員が社内にいながら望むキャリアを築けるよう、会社として後押ししていくつもりです」

「なりたい姿」に近づくためのチャレンジができる場所を選んで

同社では社員一人一人の意思が尊重され、「やりたい」と声をあげた人に道が開かれるーー。そんな事例の一つとして、飯塚氏は「振り返れば、私自身もチャレンジする機会を与えてもらえた一人だと思う」と笑顔を見せる。

「実は、私は文系出身なんですよ。だから、学生時代まではITやテクノロジーのことはよく分かっていませんでした。でも、就職することで何か自分の『核』となるものが欲しいとは思っていて。それで、技術に関わる仕事ができる職場を探していました。

でも、私が就活をしていた当時は『理系の人が技術の仕事をして、文系の人は営業職になって』という風潮が世の中では一般的だった。そのため、文系の私が技術の仕事にチャレンジできる職場はかなり限られていたのです。

でも、『技術に関わりたい』『自分のキャリアに核となるものをつくりたい』そういう自分の強い思いがあったから、いい職場とめぐり合うことができ、こうしてCTOという立場で働けている今があります。

ですから、まずは就職後に自分がどうなりたいのかを皆さん自身が考えてみること。そして、なりたい姿に近づくためのチャレンジの機会が得られる場所は一体どこにあるのか探してみること。こうした流れで就職活動をしてみることをおすすめしたいですね」

では、どうすれば「なりたい姿」はクリアになるのか。さらに、チャレンジできる環境が見つかるのか。そう尋ねると、飯塚氏は「会社というのは、実際に入社してみないと分からない部分もある」と前置きしつつ、「できるだけたくさんの人と対話してみてほしい」と続ける。

「業界や職種問わずさまざまな立場の人と対話を重ねることで、自分が本当にやりたいと思っていることや、今後『なりたい姿』に気付くこともありますし、自分とは全く違う価値観を持つ人の存在を知ることにもつながる。これは、とても大事なことです。

私自身は皆さんに、幸せなキャリアを築いてほしい。だからこそ、何となく就職してしまうのではなく、『なぜ自分は就職するのか』『就職して何を成したいのか』を考えて社会に出てもらいたい。自分の人生、キャリアの舵を自分自身で取れる人になってもらえたらと思います。

その上で、『技術を通じて、人類の進化に貢献する』という理念に共感し、現代社会をよりいっそう便利で創造的なものに変えていきたいと思う人は、デル・テクノロジーズで自分らしく長く働いていけるはずですよ」

>>デル・テクノロジーズの企業・イベント情報を見る

取材・文/夏野かおる