2026/1/7 更新 業界・企業研究

【28卒向け】総合商社業界を徹底解剖!ビジネスモデル、主要5社の違い、就職活動のポイントまで

- 2028卒

- 28卒

- 29卒

- インターン

- コラム

- 就活

- 業界研究

- 総合商社

こんにちは、type就活25卒インターン生の三井です!

今回は、総合商社のビジネスモデルと5大総合商社の違いを中心に紹介し、皆さんに総合商社の業界研究の第一歩となる情報を提供します。

ぜひ最後までご一読ください!

【就活を終えた私が伝えたい。商社の業界研究をする理由】

私は現在、再生可能エネルギー(再エネ)について研究している大学院1年生です。研究の一環で情報収集している際に出会ったのがこちらのニュースでした。

参考記事:衝撃の「11.99円」、洋上風力3海域で、三菱商事系が落札

※ - ニュース - メガソーラービジネス : 日経BP

このニュースを見た私は、なぜ総合商社が再エネに莫大な投資をしているのかを知りたいと思いました。その理解のためには、総合商社業界のビジネスモデルと各企業の特色を理解することが必要だと考えました。

さらに、総合商社は就活生にとって人気のある業界です。24卒のtype就活会員にアンケートを実施したところ、総合商社業界はトップ5に入る人気業界であることがわかりました!選考やインターンに参加をするライバルも多いので、商社の業界研究は入念にする必要があります。

>>>イベントの確認をする

▼インターン締切情報はこちら

>>>インターンにエントリーする

商社とは? 簡単に商社の事業内容を説明します!

はじめに、商社の事業内容を簡単に説明します。

商社は商財・サービスの需要と供給を繋ぐ業界です。つまり、企業と企業、人と人の仲介役を担います。

商社が扱うサービスに関しては、「総合商社はラーメンからロケットまで」と称されるように、広く多岐にわたります。

- 総合商社と専門商社の違い

まずここで、総合商社と専門商社の違いを把握しておきましょう。

総合商社と専門商社は、そのビジネスモデルや事業領域、収益構造において明確な違いがあります。

以下では、それぞれの特徴を具体的に解説します。

■定義上の違い

まず定義の観点から見ると、売上比率の50%以上を特定の商材が占める商社は「専門商社」と呼ばれます。

一方、特定の商材に依存せず、多岐にわたる事業領域を持つ商社は「総合商社」として分類されます。

この違いが、両者のビジネスモデルや役割の根幹を形成しています。

■事業領域と収益性の違い

総合商社は、先ほど紹介した「ラーメンからロケットまで」と表現されるほど、幅広いジャンルの商材を扱います。

この多様な事業領域により、各業界への深い知見が蓄積され、それらを掛け合わせた新しいビジネスモデルを構築できるのが強みです。

また、収益源が多岐にわたるため経済変動の影響を受けにくく、安定した事業構造を作りやすいのも特徴です。

一方、専門商社は特定の領域に特化しており、その分野においては総合商社を上回る業界知見や取引ネットワークを持つ場合が多いです。

しかし、特化した事業構造ゆえに業績が市場動向に左右されやすく、事業規模も比較的小さい傾向があります。

■ビジネスモデルの違い

総合商社は、従来のトレーディング主体のビジネスモデルから脱却し、事業投資を中心とした新たな戦略へとシフトしています。

近年では、投資ファンドのような役割を担い、資本や知見を活用して持続可能な事業創出を目指しています。

対照的に、専門商社はトレーディングを主軸に事業を展開しています。

市場動向を的確に分析し、売り手と買い手を効率的にマッチングすることで価値を創出するのが彼らの強みです。

この集中型ビジネスモデルは、特定の商材や市場での競争力を高める一方、変化する市場環境への柔軟性に課題が残る場合もあります。

今回の記事では、主に総合商社について説明します。

商社業界のビジネスモデルとは

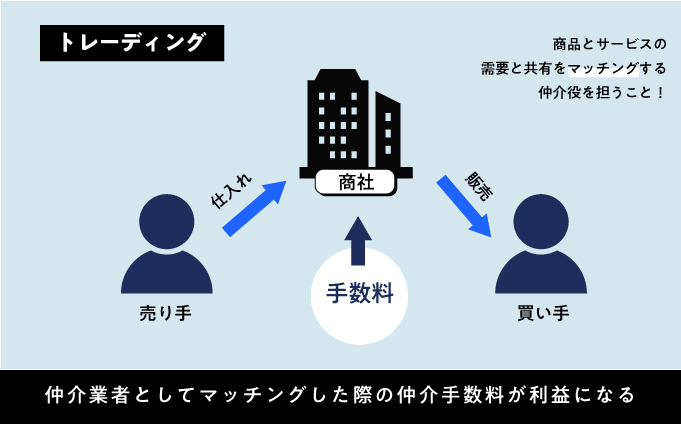

では、仲介役である商社がどのように収益を生み出すのか。

その主な利益源は<1>トレーディングと<2>事業投資になります。

- <1>トレーディング(輸出入)

トレーディングとは、商品とサービスの需要と供給をマッチングする仲介役を担うことです。まさしく商社の主な事業内容といえるでしょう。そして、その際に供給側の企業(売り手)からいただく仲介手数料が商社の収益となります。

総合商社はグローバルな規模で資源の輸出入を行うため、日本だけでなく世界の潮流に沿ったトレーディングビジネスが求められます。

現在、脱炭素社会の実現が求められる中で、化石燃料の輸入に依存するのではなく、国内で再生可能エネルギーから発電することが国際的に求められているため、総合商社が再生可能エネルギー事業に乗り出しているという背景が考えられます。

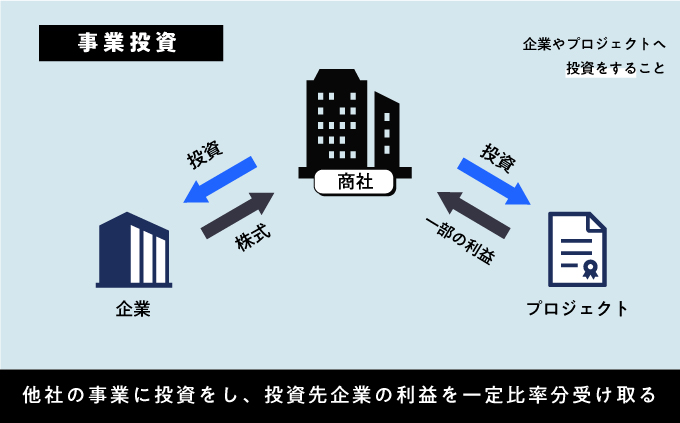

- <2>事業投資

事業投資とは、その名の通り、他社企業やプロジェクトへ投資をすることを指します。

その投資先の利益の一部や株式配当金が商社の収益となります。近年はこちらの事業投資の方が収益の比率が高まっている傾向にあります。

2023年5月現在の直近のニュースとして、三菱商事をはじめとする総合商社が核融合発電事業に投資しました。

こちらも世界の潮流に合わせた投資を行うことが総合商社に求められているビジネスであるということが分かりますね。

参考記事:三菱商事など16社が出資、核融合発電とは?

上記2つに共通して、総合商社はグローバルな規模でビジネスを行うことが求められているということがわかります。

さらに、世界規模の潮流に沿ったトレーディング・投資を行うことが求められています。

総合商社業界を目指す皆さんも世界規模のビジネスの流行をいち早くつかむことが今後求められていくことでしょう。是非、毎日のニュースには目を光らせていきましょう。

私個人としては毎日日本経済新聞を読むことをお勧めします!

商社業界の動向(現状と将来性)

総合商社は、日本経済の一翼を担う重要な業界として、グローバルな事業展開を行っています。

その動向は、国内外の経済状況や市場の変化に直結し、特に近年は持続可能性やデジタル化、新興国市場への進出が大きなテーマとなっています。

ここでは、現状と将来の展望について詳しく解説します。

- 現状

総合商社は、「モノを右から左へ流す」という従来型の貿易業務から、事業投資や新規事業開発に軸足を移しています。

この背景には、資源価格の変動や市場競争の激化、さらにはグローバル化による多様な事業機会の出現があります。

■資源分野と非資源分野のバランス

かつての総合商社は、エネルギーや鉱物資源などの資源ビジネスが収益の中心でした。

しかし、近年では非資源分野への投資を加速しています。

たとえば、食品流通、ライフサイエンス(医薬品やヘルスケア関連)、インフラ整備など、資源価格の変動に左右されにくい事業分野に注力しています。

■サステナビリティとESG経営

総合商社は、環境問題や社会課題への対応にも積極的です。

すでに経営圏を獲得している再生可能エネルギー事業の拡大や、廃棄物のリサイクル事業、さらにはESG(環境・社会・ガバナンス)を軸にした投資戦略が注目されています。

こうした動きは、地球規模の課題解決を目指しているだけではなく、企業価値の向上にも寄与しており、投資家への姿勢としても評価されるものとなっております。

- 今後の展望

■新興国市場の開拓

アジアやアフリカといった新興国は、高い経済成長率が見込まれる地域として注目されています。

これらの地域でのインフラ開発、資源開発、さらには消費市場の拡大に伴い、商社にとって新たな成長機会が生まれています。

特に、持続可能な都市開発やスマートシティ事業は大きな関心を集めており、すでにモビリティや都市開発、インフラ事業を交えたプロジェクトを進めている商社もあります。

(三菱商事、豊田通商など)

■カーボンニュートラルへの対応

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー(水素エネルギー、太陽光発電、風力発電など)の普及が求められています。

総合商社はすでに持ちうるエネルギー事業の資産を活かしながらこれらの再生エネルギー事業への積極的な投資を進めています。

それだけでなく、脱炭素関連技術の開発や普及に向けたイノベーションをけん引する立場にもあります。

(三菱商事、三井物産など)

■食糧問題と農業ビジネスの展開

世界の人口増加に伴い、食糧問題への対応も商社の重要なテーマです。

食品流通の効率化、持続可能な農業技術の普及、バイオテクノロジーの活用など、さまざまな角度からグローバルな規模での食糧課題に取り組む姿勢、事業が求められています。

(丸紅など)

■ヘルスケア・ライフサイエンス分野の強化

高齢化社会の進展により、医薬品や医療機器、さらには健康維持・増進に寄与するサービスへの需要が高まっています。

これを受け、商社はこれらの分野に対する投資や事業提携を積極的に進めています。

(三井物産、住友商事など)

総合商社の職種

総合商社には、顧客や取引先との窓口となる営業職をはじめ、組織を支えるコーポレート部門、そして総合職を支援する事務職など、さまざまな職種が存在します。

それぞれの役割や特徴を詳しくご紹介します。

- 営業職

営業職は、総合商社の中核を担う職種です。

単にモノやサービスを販売するだけでなく、顧客が抱える課題や悩みを引き出し、それらに寄り添った解決方法や事業提案を行います。

特に事業投資先を担当する場合には、実際に現地への出向を行い、経営責任を担うこともしばしばあります。

「商社で働く人」として学生が抱くイメージは、まさにこの営業職が該当するでしょう。

取引先が海外企業の場合、語学力を駆使し、グローバルに活躍できる点も大きな魅力です。

また、複数の企業や関係者と調整を綿密に行うことが求められるので、取引先との商談や打ち合わせを進めるため、日中の外回りや、国内外への出張も頻繁にあります。

営業職の醍醐味は、数億円単位の大規模なプロジェクトに携われることです。

プレッシャーは大きいものの、達成したときの喜びとやりがいは非常に大きいと言えるでしょう。

- 事務職

事務職は、総合職である営業職をサポートするバックオフィス系の職種です。

具体的な業務内容には、データ管理や分析、書類作成、スケジュール調整などが含まれます。

営業職の活動を効率的に進めるために、細やかなサポートを行うことが求められます。

このポジションは、商社全体の業務を円滑に回すための潤滑油とも言える存在です。

- コーポレート部門

コーポレート部門は、総合商社のバックオフィス業務を担当する部署であり、その領域は法務、人事、総務、経営企画、財務経理など多岐にわたります。

顧客や取引先と直接関わることは少なく、社内での業務が中心となります。

この部門は、営業職が円滑に機能するための基盤を整える役割を担っており、組織全体の運営を支える重要な存在です。

各分野での専門知識を活かして業務を進めるため、高い専門性が求められます。

総合商社が求める人物像

総合商社は、グローバルな環境で幅広い業務を遂行することから、特に以下のような能力や姿勢を持つ人材が求められます。

これは、新卒採用においても、多くの人気企業が学生に対して重視するポイントとなります。

- 1.努力を厭わない姿勢と高い忍耐力

「総合商社はハードワークが日常!」と言うのは言い過ぎかもしれませんが、

総合商社の社員は海外の取引先との緊急ミーティングや、物流トラブルへの対応など、想定外の事態に即座に対応する柔軟性が求められます。

また、これらは急な出勤や深夜の対応を伴うことも多く、精神的・肉体的なタフさが必要です。

さらに、エネルギッシュでチームワークを重視する部署も見受けられます。

そのため、こうした環境で仲間と協力しながら踏ん張り続けられる力や、プレッシャーをポジティブに捉えて努力を惜しまない姿勢が求められます。

- 対人コミュニケーション能力とチームワーク力

総合商社では、ほとんどのプロジェクトがチームで遂行されます。

一人で完結する案件は稀であり、どのような取引先も複数人で担当するのが一般的です。

したがって、社外の顧客に対して提案や商談を進める際のコミュニケーション力に加えて、社内での調整力も重要視されます。

具体的には、社内外の人々と密に連携しながら、会議のスケジュール調整、関係者間の意見調整、課題解決のための説得力ある交渉などが求められます。

学生時代に組織内外の人々と協働した経験や、持ち前のコミュニケーション力で他者を巻き込んだ経験がある学生は、大いに評価されるでしょう。

- 3. 「一緒に働きたい後輩」であること

総合商社の採用面接では、現場社員が面接官を務めることが多いのが特徴です。

そのため、書類選考や人事の評価シートには現れない、面接官独自のフィーリングが合否に影響を与える場合があります。

優秀さやスキルだけではなく、「一緒に働きたいか」「現場に馴染めるか」といった主観的な評価も重視されるのです。

例えば、「能力は高いが、自己主張が強すぎて扱いづらそう」と思われてしまうと、合否に影響を与えることがあります。

このような傾向から、自己アピールをする際には、可愛がられる後輩のような親しみやすさや謙虚さを意識することも重要です。

5大総合商社の各企業の特徴とは?

ここまで、「総合商社」の事業内容やビジネスについて説明しました。

ここからは、5大商社と呼ばれる各企業の特徴を簡単にまとめてみました。僕の専門分野である「資源・エネルギー・電力」という内容を軸にしていますので、その点も踏まえてぜひ参考にしてみてください!

- 三菱商事 【圧倒的な安定性で業界No.1を誇る】

・液化天然ガス(LNG)をはじめとする資源分野に強みを持つ

・資源分野への市場価格の影響を受けて収益が減った。非資源分野を中心とした経営を図る

・非資源分野の中でも特に自動車や食品部門に注力している

・「組織の三菱」と言われているように、個より組織を重んじる社風

・社会の変化に合わせてメイン事業を入れ替える「循環型成長モデル」を採用している

※非資源分野:資源分野に含まれない事業のこと。有名なものを挙げると「食料品」「機械」「住宅」「情報通信事業」「繊維」など。

→三菱商事の企業情報ページはこちら

- 伊藤忠商事 【非資源分野に強みを持つ】

・収益の7割を占める非資源分野への強み

・IT関連のグループ会社の分析や開発を通じてDX分野にも注力

・ファミリーマートやエビアンなど、消費者に近いビジネスが多い

・中国/タイの巨大コングロマリットと業務、資本提携をするなど、海外展開にも積極的

→伊藤忠商事の企業情報ページはこちら

- 三井物産

- 【資源だけでなく、生活産業の開拓へ】

・資源・エネルギー・インフラなどに強みを持つ

・ヘルスケアや医療などの非資源の開拓も進んでいる

・2020年5月のオフィス移転を機に、「Work-X」という働き方変革に取り組んでいる

・環境との調和に向け、サステナビリティ経営実現に力を入れている

- ※サステナビリティ経営:「環境・社会・経済」という3つの観点全てにおいて持続可能な状態を実現するための経営のこと

→三井物産の企業情報ページはこちら

- 住友商事

- 【積極的にチャレンジする社風へ】

・メディア/デジタル分野に強みをもち、2018年に企業内ベンチャー「アルファボート」を設立、幅広い事業を展開

・街づくりやビル開発などの不動産分野も特徴

・社内起業制度「0 → 1チャレンジ」をスタート、新規ビジネス創出をサポート

- →住友商事の企業情報ページはこちら

- 丸紅

- 【食糧事業でコロナ禍でも高成長】

・穀物と電力分野をメインの収益源としている

・「丸紅といえば電力」というように国内外でトップクラスの発電容量を持っている

・68の国と地域に、136の拠点があり、グローバルに事業を展開している

・次世代事業開発本部を設置し、子供教育など新分野の開拓にも力を入れている

- →丸紅の企業情報ページはこちら

総合商社の内定獲得にむけて就活生が行うべき対策とは?

総合商社を志望する学生にとって、選考を突破するためには徹底した準備が欠かせません。

特に、企業や業界への理解を深めた上で、自身の強みや志望動機を的確に伝えることが重要です。

ここでは、商社就活生が取り組むべき具体的な対策を解説します。

- OBOG訪問の有効活用

・企業のリアルな情報を得るために

公開情報だけでは、企業の風土や具体的な働き方を十分に把握するのは難しいものです。

OBOG訪問は、企業のリアルな現場を知る貴重な機会です。

特に商社は事業内容が幅広く学生だけでは理解を深め辛いので、実務の具体性や求められるスキルについて直接話を聞くことで、業界や企業に対する理解を深めることができます。

・目的意識を持った質問がカギ

訪問前に質問内容をリストアップし、目的意識を持って臨むことが重要です。

以下の質問例を参考に、具体的な情報を引き出しましょう:

「これまで担当された具体的なプロジェクトについて教えていただけますか?」

「業務を通じてどのようなスキルが磨かれましたか?」

「キャリアパスの中で、最も成長を感じた瞬間は何でしたか?」

これらの質問を通じて、企業が求める人物像や業務の詳細を把握すると同時に、自分自身のキャリアビジョンを深めることが可能です。

また、OBOG訪問で得た情報を面接での志望動機や自己PRに活用することで、他の応募者との差別化が図れます。

|

- 志望動機の説得力向上

-

・志望動機のポイントは「実務理解」

商社を志望する学生にとって、志望動機の説得力を高めることは非常に重要です。

多くの学生が「グローバルな仕事がしたい」「スケールの大きいビジネスを手がけたい」といった抽象的な理由を挙げがちですが、それだけでは競争の激しい商社就活を突破することは難しいでしょう。

商社における志望動機の説得力は、実務の泥臭さや現実を理解した上での具体性にあります。

たとえば、「顧客の課題を解決するために細やかな調整が必要であること」や「地道な交渉や調査がプロジェクト成功の鍵となる」といった業務のリアルな側面をしっかり理解し、

それを踏まえた志望理由を作り上げることが求められます。

・経験を深掘りし、志望動機に結びつける

志望動機を強化するには、自分自身の経験や価値観を深掘りし、それを商社の事業や理念に関連付けることが必要です。

たとえば、次のような流れで志望動機を構築すると、説得力が高まります:

例1)自身の経験や価値観を明確にする(例:「海外ボランティアで多文化共生の重要性を感じた」)

例2)その経験から得た学びや気づきを、商社の事業に関連付ける(例:「新興国の課題解決に貢献する仕事に携わりたい」)

例3)商社ならではの特徴と、自分の価値観がどのように一致しているかを説明する(例:「総合商社の幅広いネットワークと事業領域が、自分のビジョンを実現する場である」)

このように具体性と納得感を持たせた志望動機を用意することで、選考通過の可能性が高まります。

総合商社まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、就活で商社の業界研究をすすめるにあたり、

・商社のビジネスモデル

・5大総合商社の特徴

この2点を中心にお話してきました。

しかし、今回の記事だけでは総合商社を完璧に理解できなかったと思います。他の記事や今後の業界研究セミナーを通じてさらに業界研究を深めていただきたいです。

今回記事を執筆する上で、総合商社は想像以上に幅広いビジネス領域へ展開しているということを実感しました。皆さんの強みを生かせる分野が商社には必ずと言っていいほど存在するのではないでしょうか?また、就活の自己分析を踏まえ、自分の強みが活かせる分野はどこなのかという視点を軸に、今後も業界研究を進めていくことをおすすめします!

総合商社・商社業界は業界研究・企業研究が特に求められる業界です。今回の記事の内容を踏まえると、

「なぜ総合商社を志望するのか」

「総合商社の中でもなぜその企業を志望するのか」

という質問に答えるためには、

現在の社会情勢や各企業の事業内容を理解しておく必要があるということが、なんとなく分かっていただけたかなと思います。

今回の記事が総合商社を理解する一歩になれば幸いです。

type就活限定!シークレットイベント招待・スカウトを受け取る方法

type就活のイベントに参加をすると、type就活会員限定のシークレットイベントに参加・限定スカウトが届くことも! 詳細はこちらご覧ください!

総合商社の選考対策を本格的にしたい方へ

スケジュール通りに進めるだけでなく、効果的に準備を行いたい場合は、就活イベントへの参加がおすすめです。

type就活では、様々なニーズにあわせたイベントが沢山開催されています。

なかには、企業研究に役立つイベントも!

早めの段階から就活イベントに参加し、有利な就職活動を始めてみましょう。

■イベント・合説の情報はこちら

|

■インターン・本選考の情報はこちら

|

■就活を有利に、余裕を持って進めたい方へ!

就活はやることが多く、情報も溢れているので、その中から本当に自分に必要な情報だけを取捨選択していくことは、非常に大変だと思います。

そのため、「就活生のスケジュールに合わせたイベント情報・大手企業からのスカウト、インターン情報や選考情報」を効率よく手に入れられる、というのが理想的ではないでしょうか?

type就活では、そんな忙しい就活生のために、必要な情報を皆様にまとめてお届けしています。

就活生の皆様は、type就活に登録をするだけ!

興味のあるイベントやインターンシップ、選考情報があれば、ぜひエントリーください!就活生のスケジュールに合わせて情報を発信していますので、「もっと早く動けばよかった…」ということがなくなるでしょう。就活を少しでも有利に、余裕を持って進めたい方は、ぜひtype就活にご登録ください!

>>>新規会員登録はこちら

- 執筆者

執筆:type就活編集部 インターン生

株式会社キャリアデザインセンター type就活にて、月5件以上のイベント運営や就活記事執筆、SNS運用などtype就活のサービス運営を担当。

公式X:https://x.com/typeshukatsu

公式Instagram:https://www.instagram.com/typeshukatsu/

監修:増野 杏奈(株式会社キャリアデザインセンター type就活フェア局)

外資系ホテルでの戦略立案・販売管理を経て、2024年8月に株式会社キャリアデザインセンターへ入社。「type就活」の運営メンバーとして、イベント企画や公式LINE運用、サイト改善まで幅広く担当。

ホテル業界で培った「顧客ニーズの先読み」をSEOに転用。公式LINEの反応や学生の行動データといった「一次情報」を徹底解析し、コンテンツ改善を牽引 。その結果、PV数119%・CV数165%の大幅成長を実現。

仕事の原動力は、ユーザーの心理的な満足。情報の正確さはもちろん、「失敗したくない」という不安に寄り添い、読後に「就活を頑張ろう」と前向きになれる温度感のある発信が信条 。2025年のAI検索時代において、AIには模倣できない「共感と納得」を伴うアンサーエンジン最適化(AEO)を追求中 。